UM CONTO DE RAY BRADBURY TRADUZIDO POR IVO BARROSO

![]() A Señora Navárrez passou a noite inteira choramigando e seus lamentos repercutiam pela casa toda, como uma lâmpada acesa em cada quarto, de modo que ninguém pôde dormir. A noite inteira, a morder o travesseiro branco, retorcendo as magras mãos e lamentando-se: — «Ai! mi pobre Juan! Ai! mi pobre Juan!» Os moradores dos cômodos vizinhos, ali pelas três da madrugada, já perdendo as esperanças de que ela viesse um dia a calar a borroscada boca de batom, e sentindo o corpo áspero e aquecido, resolveram levantar-se, mudar a roupa e pegar uma condução para a cidade, onde se meteram num cinema de sessões ininterruptas. Lá dentro, Roy Rogers perseguia bandidos através de viciadas nuvens de fumaça e trocava palavras um pouco mais alto que o ressonar da negra noite da plateia.

A Señora Navárrez passou a noite inteira choramigando e seus lamentos repercutiam pela casa toda, como uma lâmpada acesa em cada quarto, de modo que ninguém pôde dormir. A noite inteira, a morder o travesseiro branco, retorcendo as magras mãos e lamentando-se: — «Ai! mi pobre Juan! Ai! mi pobre Juan!» Os moradores dos cômodos vizinhos, ali pelas três da madrugada, já perdendo as esperanças de que ela viesse um dia a calar a borroscada boca de batom, e sentindo o corpo áspero e aquecido, resolveram levantar-se, mudar a roupa e pegar uma condução para a cidade, onde se meteram num cinema de sessões ininterruptas. Lá dentro, Roy Rogers perseguia bandidos através de viciadas nuvens de fumaça e trocava palavras um pouco mais alto que o ressonar da negra noite da plateia.

Nas primeiras horas da manhã, a Señora Navárrez ainda gemia e soluçava. Durante o dia, a coisa melhorou um pouco. O coro maciço da gritaria dos meninos soava desta vez como a graça redentora de uma quase harmonia por todos os quartos da habitação comum. Ouvia-se ainda o trovejante chacoalhar das máquinas de lavar roupa, e mulheres vestidas de chenile procuravam os lugares mais secos da área comum, inundada e úmida, para continuar sua veloz tagarelice mexicana. Mas agora, de novo, mais alto que o estridente vozerio, do que as máquinas e os meninos, podia ouvir-se a Señora Navârrez a berrar como um rádio ligado: « Mi Juan! Ai! mi pobre Juan!»

Já de tarde, os homens chegavam com o suor do trabalho a escorrer das axilas. Refestelados nas mornas banheiras de todos os quartos da habitação, onde o jantar ia ser preparado, todos eles maldiziam a infeliz mulher e tapavam os ouvidos para abafar os seus lamentos.

— Mas ela ainda não parou! — diziam eles, danados da vida. Um foi bater à porta da Señora Navárrez: — Cala a boca, mulher! — Mas isso só serviu para fazê-la chorar ainda mais alto: «Ai! Ai! Ai! Juan! Juan!»

–Hoje vamos jantar fora — disseram os maridos às esposas. Por toda a casa, os utensílios de cozinha voltavam às prateleiras e as portas se fechavam à medida que os homens desciam as escadas conduzindo pelo braço pálido as esposas perfumadas.

O Señor Villanazul, quando voltou a abrir a velha e descascada porta de seu quarto, à meia-noite, cerrou os olhos castanhos e parou na entrada por um momento, vacilante. Tina, a mulher, esperou a seu lado, junto com os três garotos e as duas meninas, a menorzinha vinha carregada ao colo.

— Oh! meu Deus! — murmurou o Señor Villanazul. — Meu Jesus Cristo, desce dessa cruz e faz essa mulher calar a boca!

Entraram no sombrio apartamento e olharam acima da lampadazinha bruxuleante que alumiava um singelo crucifixo. O Señor Villanazul abanou filosoficamente a cabeça:

— Qual! Ele continua lá na cruz!

Deitados, revolviam-se na cama como churrascos no espeto, a noite de verão a untá-los com o molho de seu próprio suor. A casa inteira flamejava com o choro que vinha lá de cima.

— Isto aqui está muito abafado! — O Señor VillanazuI desceu rapidamente pelas escadas da habitação, levando a esposa para a varanda da rua, sem se preocupar com as crianças, detentoras dessa miraculosa capacidade de dormir sob as mais desfavoráveis condições.

A varanda estava tomada por figuras opacas, uma dezena de homens silentes, sentados, cigarros luzindo e fumegando entre os dedos morenos, mulheres envoltas em xales de chenile aproveitando o que ainda restava da viração noturna. Moviam-se como imagens de sonho, como roupas fantasmagóricas dependuradas em varais inflexíveis. Tinham os olhos inchados e a língua espessa.

— Vamos lá no quarto estrangular essa mulher? — sugeriu um dos homens.

— Não, isso não fica bem — disse uma das mulheres. — O melhor é irmos lá em cima e atirá-la pela janela.

Todos riram fatigadamente.

O Señor Villanazul encarava os demais com olhos piscantes e sonolentos. A esposa movia-se preguiçosamente a seu lado.

— Até parece que o Juan foi o único homem do mundo a se alistar no Exército — disse um, meio irritado. — Essa Dueña Navárrez, Deus me livre! Chorando como se o marido estivesse em combate, ele que vai descascar batata o tempo todo, o homem mais seguro de toda a infantaria!

— Precisamos fazer alguma coisa. — Foi a voz o Señor Villanazul. Ele próprio espantou-se com a firme asperidade de sua voz. Todos olharam em sua direção. — Não podemos aguentar outra noite como essa — continuou ele, decidido.

— Quanto mais esmurramos a porta, mais alto ela grita — esclareceu o Señor Gómez.

— O padre veio aqui de tarde — disse a Señora Gutiérrez. — Mandamos chamá-lo porque já estávamos desesperadas. Mas a Señora Navárrez não o deixou entrar por mais que ele procurasse acalmá-la. Depois veio o Delegado Gilvie, deu os maiores berros, mas ela não ligou a mínima importância.

–O negócio é tentarmos outro meio – considerou o Señor Villanazul. — Alguém precisa ser… digamos. afável com ela.

— Mas… de que jeito? — perguntou o Señor Gómez.

– Ah! se pelo menos, – ficou sonhando o Señor Villanazul – se pelo menos um de nós fosse solteiro!…

A frase caiu como uma pedra dentro dágua. Ele deixou que os respingos se levantassem no ar e que os círculos fossem crescendo lentamente.

Houve um suspiro geral.

Foi como o soprar de uma aragem de verão. Os homens se endireitaram um pouco; as mulheres se puseram mais animadas.

— Mas – replicou o Señor Gómez, esmorecendo – o caso é que todos nós somos casados. Não há ninguém solteiro por aqui.

— É mesmo — reconheceram todos, e se reacomodaram no leito quente e seco da noite, a fumar, silenciosamente.

— Neste caso, — retornou o Señor Villanazul, erguendo os ombros, comprimindo os lábios – neste caso tem que ser um de nós!

De novo soprou o vento da noite, fazendo aquela gente estremecer de pasmo.

— Estamos numa situação que requer desprendimento – declarou o Señor Villanazul. – Um de nós tem que fazer a coisa. É fazer ou penar outra noite neste inferno!

Os homens começaram a afastar-se da varanda, esquivos,temerosos.

— Você não toparia o negócio? — perguntou, insinuantemente, um deles.

Señor Vilanazul empertigou-se de repente. O cigarro quase lhe ia tombando dos dedos.

— Espera aí, eu… — objetou ele.

— Você, sim! Topa ou não topa?

O homem agitou as mãos, exaltado:

— Mas eu tenho mulher e cinco filhos, o menorzinho ainda de colo!

— É o jeito! Já que nenhum de nós é solteiro, e a ideia foi sua, você precisa ter coragem de pôr em prática as suas convicções, argumentaram todos.

O Señor Villanazul mostrava-se muito assustado, pensativo, silencioso. Ao volvê-los em direção da esposa, seus olhos tinham lampejos de susto.

Ela fitava distante e extenuada o ar da noite, procurando vê-lo.

– Ai meu Deus! como eu estou cansada! – lamentou-se.

— Tina! – admirou-se ele.

— Acho que vou morrer se não dormir esta noite – disse ela.

— Mas, Tina!… insistiu ainda.

— É, vou morrer, haverá muitas flores e um belo enterro, se eu não conseguir dormir um pouco – murmurou ela.

— Sua mulher está morrendo – ajudaram todos.

O Señor Villanazul hesitou ainda um breve instante. Tomou as lânguidas e suadas mãos da esposa e tocou-lhe com os lábios a face esbraseada.

E em silêncio afastou-se da varanda.

Os que aí ficaram podiam ouvir seus passos subindo as escadas mal iluminadas, subindo e subindo, agora já na altura do terceiro andar, onde a Señora Navárrez gemia e choramingava. Os homens esperavam silenciosos na varanda. Alguns acendiam trêmulos fósforos que adejavam em direção dos cigarros. Quando falavam eram como sussurros do vento, as mulheres rondando em torno da Señora Villanazul, que se apoiara no corrimão da varanda, as pálpebras arenosas de sono.

— Ele agora — informou sussurrante um dos homens — está chegando ao alto das escadas.

Todos se imobilizaram.

— Agora – segredava o homem numa voz estranha- – o Señor Villanazul vai bater à porta. Pronto! Está batendo.

Todos escutavam, a respiração em suspenso. Lá no alto, ouvia-se o som delicado de alguém batendo à porta.

— Agora, a Señora Navárrez, percebendo a intrusão, desata novamente a chorar mais forte!

Do alto da casa veio um grito de choro.

— Agora — continuou o homem, acocorado. imaginando, a mão a adejar delicadamente no ar da noite — ele está pedindo para entrar, suavemente, maneirosamente, junto à porta trancada.

Os que estavam na varanda ergueram os olhos numa tentativa desesperada de enxergar, através de três lanços de madeira e de cal, o que se passava lá no alto, cheios de ânsia.

O grito foi desvanecendo aos poucos.

— Agora, ele deve estar conversando-a com carinho, sussurrando, prometendo — murmurava o homem, quase num gemido.

O gemido foi se transformando num soluço, e o soluço num leve fungar, e finalmente em respiração opressa, em coração pulsando forte na expectativa.

Após dois minutos de tensão, suor, espera, a gente que estava na varanda ouviu o ranger longínquo de uma porta que se abria, para, um instante depois fechar-se com um suspiro.

A casa ficou imersa no silencio.

O silêncio habitava cada quarto como uma lâmpada apagada. O silêncio transbordava como um vinho refrescante pelo túnel dos corredores. O silêncio entrava através dos postigos abertos como um sopro de brisa úmida que viesse do sótão. Todos estavam demoradamente aspirando o seu frescor.

— Ah- – suspiravam.

Os homens atiravam fora os cigarros e se encaminhavam sem ruídos para os quartos em calma. As mulheres seguiam-nos. Moviam-se em aprazíveis corredores de quietude. A varanda esvaziou, de súbito.

A Señora Villanazul, num estupor de sono, meteu a chave na porta.

— Vamos dar um banquete a seu marido – uma voz sussurrou-lhe.

— Vou acender uma vela por intenção dele — disse outra.

As portas todas se fecharam.

Na cama fresca, a Señora Villanazul repousa. Que homem inteligente, vai sonhando ela. Por essas e por outras é que eu amo o meu marido.

E o silêncio era assim como uma fria mão a conduzi-la para o sono.

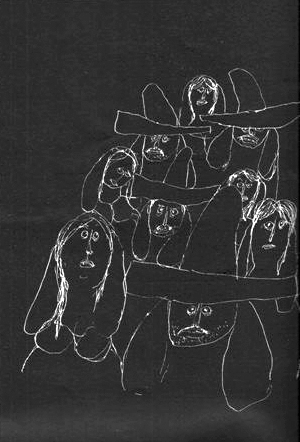

(Publicado na revista Senhor, nr. 1, de março de 1959. Ilustração de Jaguar)